[注意] 祭儀時には見学を控える、短パン・ビーチサンダルでは入場しないなど、現役の宗教施設として使われていることに十分配慮してください。祭壇は立入禁止です。

また、このページにおける解説文章は筆者個人の感想や推測を含むものであり、一つの解釈の方向を示すものに過ぎませんので、ご注意ください。

#1:ファサード

#1:ファサード

広島におけるカトリックの拠点。この地にあった幟町教会の主任司祭として被爆し、奇跡的に生き残ったドイツ人神父フーゴー・ラサール(*1)の熱意によってローマ法王をはじめとするキリスト教世界の支援のもと「世界平和記念聖堂」として再建された。

聖堂建設の後援会事務局長を務めた土井正夫氏の回想。

(略)-その時に、神父様は私に、「土井さん、沢山の人が死にました。この死んだ人の霊魂はどうなっているのでしょうか」こう云われた時に私は、頭から冷や水をかけられたようにジーンとしました。

神父様は、その時に、「私はこれから世界中を廻ってこの被爆者のために、その霊を慰める聖堂を建てたいと思う」とおっしゃいました。私はその時、何の気もなく、何の考えもなく、「神父様、おやんなさい。いい事です。あとの片付けは私がやります。(私に出来るはずはないんですが)」たった一言そうご返事申し上げました。ラサール神父様のその決心が、この記念聖堂を建てる出発点だったと私は思います。

(石丸紀興「世界平和記念聖堂」相模書房 より引用)

設計者選定時の混乱

ラサール神父は建築家今井兼次(*2)に相談し、聖堂の設計者をコンペで選ぶことを決める。審査員は今井兼次・村野藤吾・堀口捨巳・吉田鉄郎の日本人建築家、教会側からはフーゴー・ラサール、グロッパ・イグナチオ、荻原晃の3名、これに後援の朝日新聞社代表を加えた8名となった。

募集要項では

1:聖堂の様式は日本的性格を尊重し、最も健全な意味でのモダン・スタイルである事、従って日本及び海外の純粋な古典的様式は避くべきである。

2:聖堂の外観及内部は共に必ず宗教的印象を与えなければならない。

3:聖堂は記念建築としての荘厳性を持つものでなければならない。

(石丸紀興「世界平和記念聖堂」相模書房 pp55 より引用)

との条件が課されている。応募する側は一見して相反するこの条件をどう解きほぐすかで悩むことになっただろうが、審査する側も各々の考え方により評価が分かれることになる。すなわち、応募総数177点に対して、1等なし、2等が丹下健三と井上一典、3等が前川国男や菊竹清訓ほか…という結果に終わったのだった。

参考文献 1)2) によると、コルビュジェ色が強い丹下案・前川案の評価を巡って意見がまとまらなかったらしい。すなわち、教会側が先鋭的なモダンスタイルの表現に難色を示し、村野藤吾・今井兼次も丹下案・前川案に否定的だった一方で同じく審査員の堀口捨巳・吉田鉄郎は丹下案・前川案を高く評価した。かくして最も優れていた丹下案を2等とし、1等なしという結果に終わった。そして審査員であったはずの村野が設計者に選定された。

このように設計者選定は大波乱の展開となった。村野は施工にも困難を極めた本作の設計料を受け取らなかったというが、自らが審査に関わった責任や、建築界からの様々な声を背負って設計にのぞんだことは想像に難くない。

日本的なる表現

#2:身廊の両脇に側廊が付く。三廊式バシリカと呼ばれ、教会としてはごく一般的なスタイル。

#2:身廊の両脇に側廊が付く。三廊式バシリカと呼ばれ、教会としてはごく一般的なスタイル。

では建物を見ていこう。全体を概観すると、モダンスタイルを基調としつつも、村野自身が後に宝塚教会でみせた造形とは違う、いかにも教会らしいコンサバな印象を受ける。これはコンペ時に丹下案・前川案が一等にならなかったのと同様、先鋭的に過ぎるデザインを嫌った教会側の意向であろう。村野は本案以外にも数多くの設計案を提示したが、教会側の同意が得られずボツの連続で苦心したようだ。

建物の形態自体はコンサバでいいとして、コンペの条件だった「日本的性格」にはどう対応するか。コンペで落とされた建築家たちは審査員だった村野がこの課題にどう対処するのか注視したはずで、村野もまさか自分が設計するとは考えていなかっただろうから、相当のプレッシャーがかかったに違いない。

結果としては、カトリック教会らしいフォルムに、パーツとして日本的なる表現が落とし込まれている。敷地の入口にあるゲートはおそらく鳥居。聖堂の手前には太鼓橋、エントランス付近には欄間に格天井。窓の形もどことなく和を感じさせ、照明はおそらく蓮だろう。ドームの頂点に載る鳳凰は設計の途中で追加したようだが、アクセントとなっている。他にもあると思うので、ぜひ現地で探してみてほしい。

#3:太鼓橋に枯山水

#3:太鼓橋に枯山水

#4:欄間彫刻

#4:欄間彫刻

#5:鳳凰。ドーム部分は設計変更で対応したためアンバランスな造形。

#5:鳳凰。ドーム部分は設計変更で対応したためアンバランスな造形。

#6:窓の造形

#6:窓の造形

世界からの支援の跡

本作の特徴の一つとして、世界各地からの寄贈品があげられる。特にラサール神父の母国であるドイツからのものが多い。玄関扉、ステンドグラス、パイプオルガン、鐘のほか、洗礼盤も寄贈品だ。資材高騰や予算不足に悩まされた本作ではこれら寄贈品なくして建物が成り立たない。このほかにアメリカからの寄付金も大きかった。

#7:扉(ドイツ デュッセルドルフ市)

#7:扉(ドイツ デュッセルドルフ市)

#8:ステンドグラス(オーストリア、ドイツ、ポルトガル、メキシコ等)

#8:ステンドグラス(オーストリア、ドイツ、ポルトガル、メキシコ等)

#9:パイプオルガン(ドイツ ケルン市)

#9:パイプオルガン(ドイツ ケルン市)

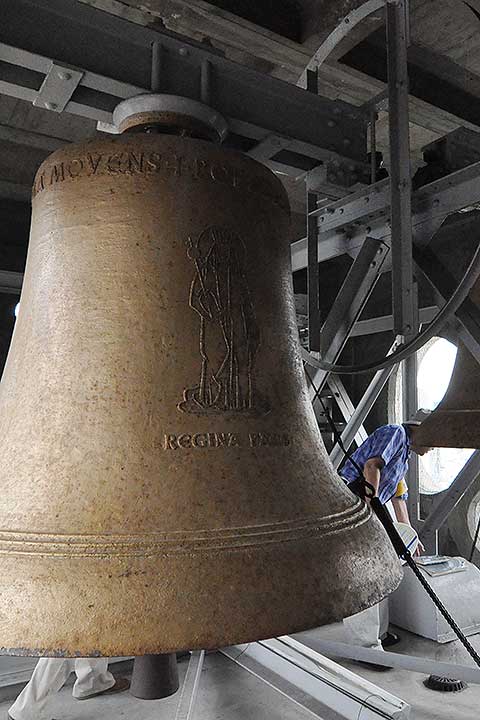

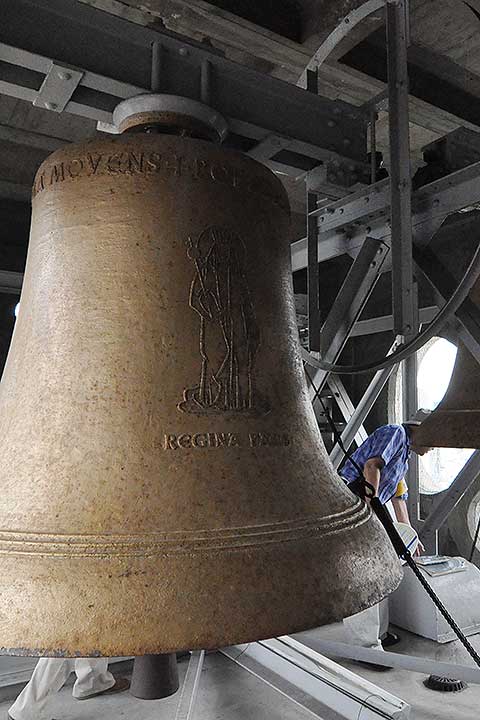

#10:鐘(ドイツ ボーフム市の企業)

#10:鐘(ドイツ ボーフム市の企業)

村野らしさを探す

#11:側廊上のスペース。左が外部で右が身廊

#11:側廊上のスペース。左が外部で右が身廊

通常非公開の箇所も含めて建物をめぐっていくと、徐々に村野らしさが見えてくる。まず挙げたいのが、外観の彫りの深さ。本作はRCでフレームを作り、現場製作の中空レンガを積んで壁としているが(*3)、各所でレンガを突出させてアクセントを付けているほか、目地は意図的に粗い仕上げとされている。ディテールの細かな凹凸は人の手の暖かみを感じさせると共に重厚感をもたらし、時間の経過と共に深みを増していく。

また、側廊上部に設けられたスペースには両側に窓があるが、おそらく直射光を直接内部に入れないようにする工夫だろう。ここに限らず窓の形も多種多様で、おそらく特注のスチールサッシがはめ込まれている。

そして、村野建築の大切な見どころである階段と手すり。本作の場合は目に付かない(普段は閉まっている)二階へ上がる階段などに特徴を見出すことができる。

#12:フライングバットレスもある

#12:フライングバットレスもある

#13:多種多様な開口部と凹凸のある外壁

#13:多種多様な開口部と凹凸のある外壁

#14:二階へ上がる階段

#14:二階へ上がる階段

#15:鐘楼の頂部へ上がる階段

#15:鐘楼の頂部へ上がる階段

戦後の建築として初の重文指定

日本を代表する建築家である丹下健三と村野藤吾は、まさしく好対照をなしている。丹下が東京で国家プロジェクトを大々的に進める一方で、村野は大阪で民間の建物を中心に設計活動を展開した。広島でも同様であり、平和記念資料館コンペで一等となった丹下はヒューマンスケールからの脱出をはかり、都市全体に軸を埋め込む壮大なプロジェクトを推し進めた。一方の村野は教会とのやりとりや資金不足に苦心しつつ、本作をまとめ上げている。

ヒューマンスケールを脱する大建築は、油断すると人間軽視に陥る危険性を内包している。村野はル・コルビュジェの作法を熟知しつつも、渡辺節のもとで身につけた様式建築の素養が、大建築であっても人間の手の届く範囲におさめようとさせたのではないかと推測する。

そして象徴的なできごとが起きた。戦後の建築としては初めてとなる国指定重要文化財に、平和記念資料館と世界平和記念聖堂が同時に選ばれたのだ。戦後日本の建築は東京でも大阪でもなく、広島から始まったことが歴史の中で評価された形だが、方向性の異なる二つの傑作が同時に選定されたことは、ある種の運命的なものを感じずにはいられない。

#1:ファサード

#1:ファサード

#2

#2

#11

#11